폰카는 디카를 대체할 수 있을까? - 센서와 화질(1)

휴대폰에 소형 카메라 탑재가 시작하던 시절, 신형 기기가 출시되면 모두의 관심사는 '몇 만화소' 카메라가 달려있느냐? 였다. 그도 그럴것이, 몇 년 앞서 원음 재생조차 되지 않던 시절엔 벨소리가 몇화음이니, 컬러액정이니 아니니, 심지어 글을 몇줄이나 표시할 수 있는 액정인지를 두고 스팩 경쟁을 펼쳤던 시장이니만큼, 애초에 휴대폰에 카메라를 달고나올 때부터 화질 경쟁은 예정된 이벤트였다 해도 과언이 아닐테다. 그렇게 화질경쟁의 시대를 거쳐 20여년이 흐른 지금, 스마트폰만으로도 상업적 영상 제작이 가능한 수준으로 기술이 발전했다. 그럼 지금의 스마트폰은 도대체 얼마나 좋은 화질을 가진 것일까? 과연 기술이 더 발전하면 현재의 묵직한 DSLR은 사라질까?

화소(Pixel)와 점묘화

먼저 '화질'을 이해하기 위해서 몇가지 기본 지식을 알아둘 필요가 있다. 먼저 화소에 대해 이해하기 위해서 미술시간에 배운 점묘화와 TV를 자세히 들여다보자.

점묘화의 경우 수많은 색점들을 찍어 그린 그림으로, 멀리서보면 연속적인 색점들이 이미지를 만들어 그냥 그림처럼 보인다. 이 때, 캔버스 위에 찍힌 점이 더 작을수록, 더 가까운 거리에서 이질감 없는 그림으로 보이고, 이때 우리는 그림의 화질이 더 우수하다고 느낀다. 현대의 TV 또한 크게 다를바가 없는데, 대형 TV를 확대해보면, 수많은 '빛나는 점'이 나타난다. 이 빛나는 점 하나 하나를 '화소'라고 한다. 단 점묘화와 다른 점은 스스로 빛을 낸다는 점과, R,G,B 한 세트를 묶어 화소1개 라고 계산한다는 것이다. 이는 지난 포스트에서 다룬 것처럼 R,G,B 삼색 빛을 이용하면 모든 색을 표현할 수 있기 때문이다. 예를 들어, 점묘화의 노랑 1점을 TV로 표현한다면, R,G,B 세개의 빛나는 점 중 R과G를 켠 상태로 B를 끔으로써 노랑 1화소를 나타낼 수 있다. 여기서 R,G,B 각각의 빛나는 점을 부화소(sub-pixel)라한다.

화소 = {부화소: R, B, G}

부화소의 색과 형태가 반드시 R,G,B, 사각형일 필요는 없다. 경우에 따라서는 C,M,Y (Cyan, Magenta, Yellow)를 쓰기도 하고, R,G,B,W(White)를 사용하기도 하며, 갤럭시S의 OLED처럼 부화소의 배치를 펜타일(PenTile)로 하는 등 사각형이 아닌 경우도 있다. 중요한 것은 부화소 각각의 밝기를 조정하여 화소 1개의 색과 밝기를 조절할 수 있다는 것이다.

해상도(Resolution)와 ppi(Pixel Per Inch)

그럼 이제 이 화소들을 가지고 점묘화와 같이 본격적으로 이미지를 나타내보자. 점묘화와 마찬가지로 같은 면적에 화소를 많이 쓰면 쓸수록 좋은 화질의 이미지를 나타낼 수 있을 것이다. 따라서 "몇개의 화소를 얼만큼 큰 면적의 화면에 표시하는가"에 따라 우리가 시청하는 TV의 화질을 결정하게 된다. 여기서 등장하는 개념이 해상도와 ppi다.

화면의 해상도는 그 화면이 몇개의 화소로 구성되어 있는가를 나타내는 숫자다. 일상에서 사용하는 보통의 화면은 모두 사각형이므로 해상도는 가로 세로 화소수의 곱으로 표현한다. 예를 들어 옛날 브라운관 TV의 경우 640x480 수준의 해상도를 가지고 있었는데 이를 VGA라고 표기한다. 가로(640) x 세로(480)를 계산해보면 약30만(307,200) 화소를 갖는 화면인 것이다. 반면 현재 우리가 보는 대화면 평면 TV의 경우 보통 약200만(1920x1080) 화소를 표현하는데 이를 FullHD(FHD) 해상도라고 한다. 즉 우리는 브라운관 TV보다 6~7배 많은 화소로 표현되는 고화질 TV를 시청하는 샘. 현재의 FHD를 2K 화질로 언급하는 경우도 있는데, 이는 가로 화소수가 약 2천개(1920)이므로 '천'을 나타내는 Kilo를 줄여 2K 화질이라고 표현하는 것이다. 요즘은 방송국에서 제작하는 영상이 모두 기본 FHD 해상도이므로 보급되는 TV의 해상도 또한 FHD 이하를 찾기 힘들다. 반면 화면이 점점 커지다보니 아파트 거실 TV로 4~50인치는 기본, 더 크게는 6~70인치까지 사용하는 추세. 문제는 이렇게 해상도는 동일한 FHD인데, 화면이 점점 더 커지다보니, 상대적으로 화질이 안좋아 보이기 시작한다는 것이다. 즉, 대화면 TV로 갈수록 일정 넓이의 화면에 들어있는 화소수는 줄어들어 화질이 떨어진다는 것이다. 이같은 화질을 나타내는 척도로 <PPI: 대각선 1인치 당 화소 수>를 사용하는데, 좋은 화질의 화면을 얻기 위해서는 필연적으로 높은 ppi를 가져야 한다. 사용자의 기대화질은 더 높아지고, 이에 제조사와 방송사들은 더 높은 ppi를 구현하다 보니, 요즘은 점점 UltraHD(UHD, 4K) TV가 보급되고, 그 컨텐츠도 증가하는 추세다.

그럼 끝도없이 작은 화소를 만들어내면 끝도없이 좋은 화질의 화면을 구현할 수 있는가? 아직까지도 애플의 최대 명작으로 회자되는 아이폰4와 4S는 출시 당시 레티나 디스플레이 탑재로 디스플레이 업계에 큰 반향을 불러일으켰다. 애플에서는 화면의 화소 밀도가 300ppi 이상으로 높아질 경우, 사람 눈의 망막에서 더이상 차이를 느낄 수 없다는 주장과 함께, 이와 같은 고화질 화면을 레티나(망막) 디스플레이라고 정의했다. 현재는 대부분의 스마트폰이 이와 비슷하거나 더 높은 ppi를 구현하므로 모두 소위 레티나 디스플레이를 탑재했다고 볼 수 있다.

색순도, QLED, OLED

이제 고화질 화면을 위해서는 ppi가 높아야한다는 사실을 알았다. 그럼 ppi만 높으면 다 화질이 좋은가? 작은 화소들이 모이고 모이면 표현하고자 하는 사물의 윤곽선이 뚜렷하게 보인다.

예시로 10x10 해상도와 20x20 해상도의 원을 직접 그려봤다. 그리려는 원의 크기가 같다고 가정하면, 예상한대로 더 작은 화소로 그릴 경우, 원의 곡선 사이사이를 더 빼곡히 채울 수 있어 더욱 원에 가까운 이미지를 구현할 수 있는 것이다. 따라서 흑백TV를 시청한다면, 아마 ppi만 높으면 화질이 좋다고 느낄테다. 하지만 지금은 총천연색 컬러 TV를 시청하는 시대가 아닌가. 역시 화질을 논하는데 색(color)를 빼놓을 수 없다.

예시로 10x10 해상도와 20x20 해상도의 원을 직접 그려봤다. 그리려는 원의 크기가 같다고 가정하면, 예상한대로 더 작은 화소로 그릴 경우, 원의 곡선 사이사이를 더 빼곡히 채울 수 있어 더욱 원에 가까운 이미지를 구현할 수 있는 것이다. 따라서 흑백TV를 시청한다면, 아마 ppi만 높으면 화질이 좋다고 느낄테다. 하지만 지금은 총천연색 컬러 TV를 시청하는 시대가 아닌가. 역시 화질을 논하는데 색(color)를 빼놓을 수 없다.

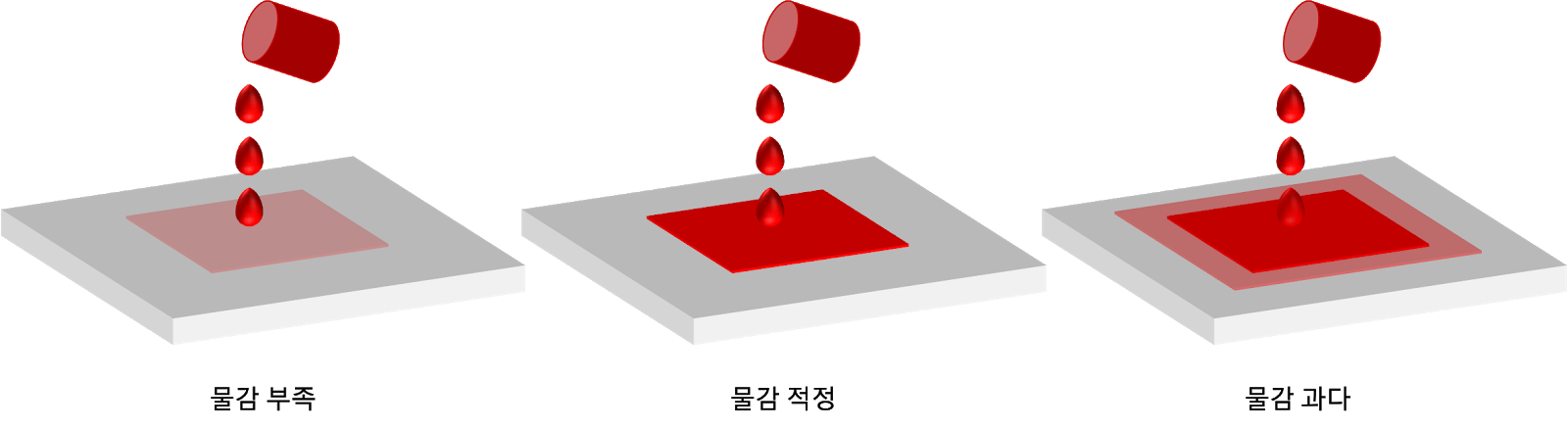

R,G,B를 꼭지점으로 무지개를 평면에 펼쳐놓은 위 그림을 색영역(color gamut)이라고 한다. G부분이 둥그스름한 이 손톱모양의 그림을 사람이 눈으로 인지할 수 있는 색영역이라 보면 된다. 구체적인 내용까지 다루기에는 무리가 있으니 간단히 살펴보자. 미국의 NTSC(National Television System Committee)라는 TV 방식 표준 기구에서 규정한 NTSC 색영역이 예부터 사용되던 TV 표현 색상의 기준이 되는 공간이다. 즉, 이 삼각형 내에 존재하는 색들을 표준으로 보고, 그보다 더 넓은 영역(더 다양한색)을 표현 하느냐, 더 좁은 영역(덜 다양한색)을 표현 하느냐 판단하여 색표현 능력을 비교하곤 한다. 모니터나 TV 구입 시 NTSC 72%, 99%, 100%이런 식으로 적혀있는 걸 심심찮게 볼 수 있는데, 이는 구입하려는 모니터 및 TV의 색 재현율을 나타내는 것이다. NTSC 삼각형의 72%는 보통 sRGB 색 규격으로 여겨지는데, 모니터 구입 시 sRGB 100%라 쓰여있으면 사실상 NTSC 72%와 동일한 색 재현력으로 받아들여도 무관하다. 당연히 우리는 더 많은 영역의 색을 표현할 수 있는 TV 및 모니터를 더 좋은 화질을 나타내는 디스플레이로 인지한다. 화면의 해상도가 동일하다는 것만 확인한 채로 저가형 TV나 노트북을 구입하면, 화면이 어두운 것은 둘쨰치고라도, 색감이 물빠진 느낌이라는 느낌을 받을 때가 가끔 있다. 이경우 역시 고급 디스플레이에 비해 색재현율이 떨어지기 때문인 것으로, 좋은 화질을 얻기 위해선 해상도만큼이나 색재현율도 매우 중요하다는 것을 알 수 있다.

댓글

댓글 쓰기