폰카는 디카를 대체할 수 있을까? - 센서와 화질(2)

화질에 대해서는 이전 포스트에서 충분히 알아본 것 같다. 카메라 얘기를 하고 싶은 글인데, 어쩌다보니 카메라보다는 디스플레이 관련 글이 되어버린 것 같지만, 디지털 이미지를 만들어(카메라)내고 표현(디스플레이)하는 입장에서 결국 디지털 이미지의 화질에 대한 기본 개념은 동일하다고 볼 수 있다. 따라서 좋은 화질을 갖는 TV가 되기 위한 조건은 좋은 화질을 갖는 카메라가 되기 위한 조건과 크게 다르지 않을 것이다.

디스플레이(디지털 이미지 표현) <-> 카메라(디지털 이미지 생성)

앞선 포스트에서 다뤘던 것처럼, 디스플레이에서 화질을 간단히 2가지측면에서 바라보면, '형태와 색감'으로 나눠볼 수 있다. 이 중 형태는 해상도와 ppi에 의해 결정되고, 색감은 색영역(color gamut)에서 얼마나 더 많은 색을 표현할 수 있는지로 결정되었다. 그럼 카메라에서 동일 두 조건이 어떻게 적용되는가? 디스플레이는 빛으로 표현을 하는 도구인 반면, 카메라는 딱 그 반대로 생각하면 된다. 빛이 카메라로 들어와 그 정보를 저장하는것! 따라서 좋은 화질의 카메라는 고해상도의 고감도 고색재현율을 갖는 '수광센서'를 탑재해야 한다.

폰카와 디카의 화질

지금은 대부분의 35mm 필름조차 모두 단종되어 재고품만 판매한다지만, 디지털 카메라가 나오기 전까지 우리는 모두 필름카메라를 사용했다. 따라서 수십년이 넘도록 대중에게 보급되었던 필름카메라를 기준으로 센서 규격의 표준이 정해졌다. 옛 컴팩트 보급형 필름 카메라의 표준 규격을 보통 35mm 혹은 135라고 하는데, 이는 우리가 흔히 아는 카메라 필름을 지칭한다.

그림과 깉이 필름의 세로길이가 약 35mm인데, 이때문에 35mm 필름이라 부르는 것이다. 또한 필름카메라 시절 코닥(Kodak)사에서 이 크기의 필름을 135라는 상품번호로 판매하였는데, 여기서 135라는 별명이 붙게 된것이라 한다. 이 크기의 필름에서 실제로 렌즈를 거쳐 상이 맺히는 부위는 중앙의 36x24mm (3:2비율)이다.

현대의 디지털 카메라 또한 이 규격을 그대로 따르고 있는데, 실제 필름 크기와 같은 면적을 디지털 센서로 대체하고, 이를 탑재한 카메라를 보통 '풀프레임(Full-Frame)'바디라고 부른다. 즉, 각 카메라 제조사의 하이엔드급 디지털 카메라에는 대부분 옛 필름과 크기가 동일한 사이즈의 디지털 센서를 탑재하고 있다는 뜻이다. 초창기 디지털 카메라가 나왔을 때는 그 가격이 매우 비싸 일반인들은 접근이 매우 어려웠지만, 요즘은 풀프레임을 탑재한 미러리스도 나올 정도로 수많은 보급형 풀프레임 카메라들이 출시되고 있다.

풀프레임 센서에 화소가 9x6(=54)개 있다고 가정하자. 같은 크기의 화소가 1.5크롭바디 센서에 들어가면 6x4(=24)개가 된다. 즉 같은 이미지를 표현하는데, 크롭바디의 경우 더 작은 화소수로 표현해야하므로 형태 측면에서 화질이 떨어지게 된다. 따라서 일반적으로 동일한 화소 크기를 유지할 경우, 작은 센서를 탑재한 카메라는 화소수가 떨어지게 되고 이는 화질저하의 직접적인 이유가 된다.

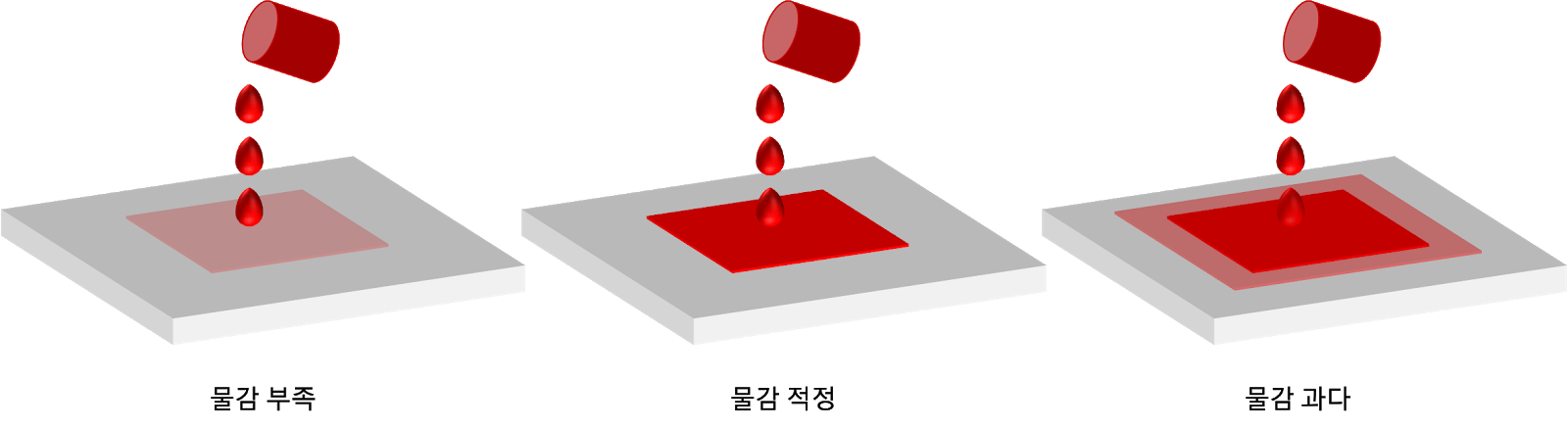

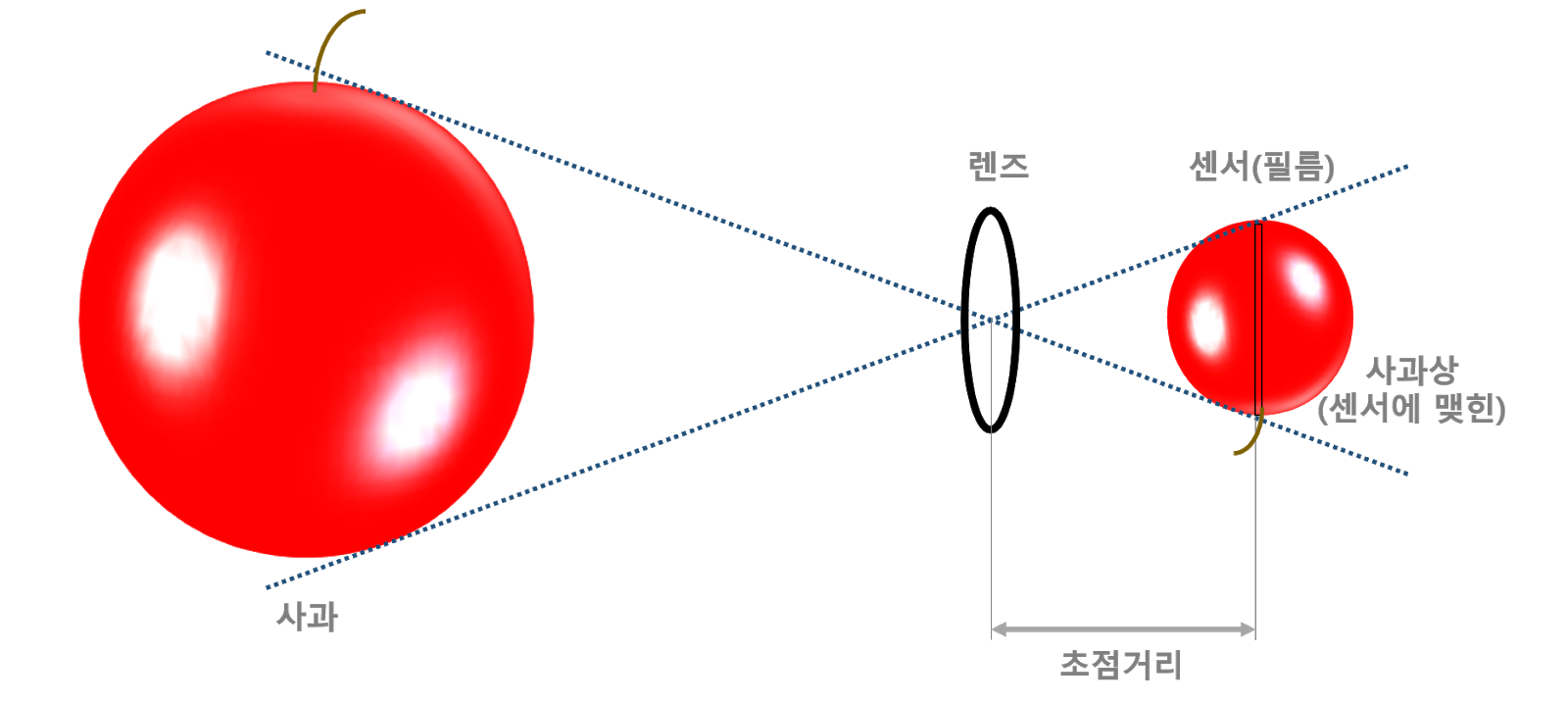

이를 극복하기 위해 각 화소의 크기를 작게 만들면 작은 면적에 동일한 화소수 표현이 가능해진다. 이렇게 하면 모든 문제가 해결되는 것 같지만 한 가지 더 생각해야되는데, 바로 화소의 면적과 빛의 양이다. 동일한 환경에서 면적이 클수록 더 많은 빛을 받아들일 수 있다. 그러나 이처럼 화소의 크기가 작아진 경우, 각 화소가 빛을 받아들이는 면적이 작아지므로, 같은 환경에서 화소 하나의 밝기를 풀프레임의 경우와 동일하게 유지하기 위해서는 더 오래 빛을 받아야 한다. 즉, 더 밝은 렌즈가 필요하다는 이야기가 된다. 이 외에도 전문적으로 들어가면 더 많은 이유가 있다. 조금만 얘기해보자면, 예를 들어, 카메라 센서의 각 화소 하나하는 각각 트렌지스터라는 하나하나의 전자소자로 볼 수 있는데, 크기가 작아지고 각 화소의 거리가 짧아질수록 전자소자의 간섭이 일어나 화소 하나하나가 주변 화소에 영향을 받고 이는 곧 화질 저하로 직결된다는 점이 있다. 뿐만아니라 카메라는 렌즈를 통해 빛이 굴절되면서 센서에 상이 맺히는데, 센서의 크기가 작을수록 빨주노초파남보 각 색의 굴절률 차이에 의한 색수차 등에 자유롭지 못하다는 단점도 있다.

어려운 이야기에서 다시 본론으로 돌아와서, 그럼 핸드폰 카메라는 어느 수준의 화질이 가능할까? 갤럭시 s9 카메라의 센서 크기를 구글리애보면, <1/2.55" 1,200만 화소>이라는 것을 알 수 있다. 1/2.55"는 약 쌀알 하나 정도로 작은 면적을 갖는다. 아무리 요즘 대화면 스마트폰이 대세라지만, 핸드폰의 크기가 DSLR처럼 커질 수는 없으니, 작은 센서가 들어가는게 당연해 보인다. 만약 조금 더 큰 센서를 넣고싶다 해도, 센서의 면적이 커질수록 렌즈와 센서 사이의 초점거리가 멀어지므로, 카툭튀를 신경쓰지 않는다면 모를까, 얇은 두께의 스마트폰에 이 이상 큰 센서를 탑재하는 것은 불가능해보인다. 따라서 쌀알만큼 작은 센서 안에 1,200만개의 화소를 구겨넣었으니, 물리적으로 풀프레임 디지털 카메라의 화질을 갖는것은 불가능 하다는 얘기다.

기술의 발전과 폰카

혹자는 막연히 기술이 더 발전하면 모든 것이 해결되고, 그러면 스마트폰 카메라도 풀프레임 바디만큼 좋은 화질을 가질 수 있지 않겠냐 반문하겠지만, 여기엔 화소 말고도 여러가지 고려해야할 점이 있다. 앞으로 카메라의 기술적인 측면을 다루면서 더 자세히 알아보겠지만, 센서와 렌즈의 크기에 따라서, 카메라로 표현할 수 있는 기술에도 제한이 따른다. 대표적인 예가 흔히들 말하는 '아웃포커싱'이다. 카메라 내부에서는 렌즈를 거쳐 오는 빛의 초점이 센서에 맞아 상이 맺히는데 이 초점(포커스)를 센서 전면에 맞추느냐, 원하는 부분에만 맞추느냐에 따라 사진의 '심도'가 달라지게 된다. 따라서 센서가 클수록 심도 조절이 용이하고, 아웃포커싱이 쉬워진다. 반대로 센서가 작아지면 센서 전면에 초점이 다 맺혀 아웃포커싱이 쉽지 않다. 이는 나중에 '심도'에 대해 다시 설명하면서 더 자세히 다룰것이다.

갤럭시 A8 전면 듀얼카메라 라이브포커스 - 삼성전자 CF

재밌는 점은 이같은 폰카의 제한사항을 극복하기 위해 스마트폰 카메라가 점점 진화하고 있는데, 요즘 스마트폰의 후면 카메라 개수가 늘어난 이유가 여기에 있다. 한대의 스마트폰에 초점거리가 다른 렌즈와 센서를 여러개 탑재하고 동시에 사진을 찍은 후에, 그 사진들을 모두 합성해 사용자에게 1장의 사진으로 보여주는 식이다.

이밖에도 센서에서 이미지를 획득한 후 색감을 결정하는 이미지 프로세싱 기술이 나날히 발전함에따라 스마트폰 카메라만으로도 여러가지 카메라 기술을 재현할 수 있는 좋은 퀄리티의 사진 및 영상을 얻을 수 있는게 사실이다. 따라서 기술이 아무리 발전해도, 물리적으로 폰카를 통해 디카보다 뛰어난 화질의 사진을 얻는 것은 매우 힘들겠지만, 적당한 화질로 디카가 표현할 수 있는 여러 카메라 기법을 폰카로 구현해내는 것은 가능하며, 더 나아가 디카로는 할 수 없는 폰카만의 표현 영역도 생겨나고 있다.

댓글

댓글 쓰기